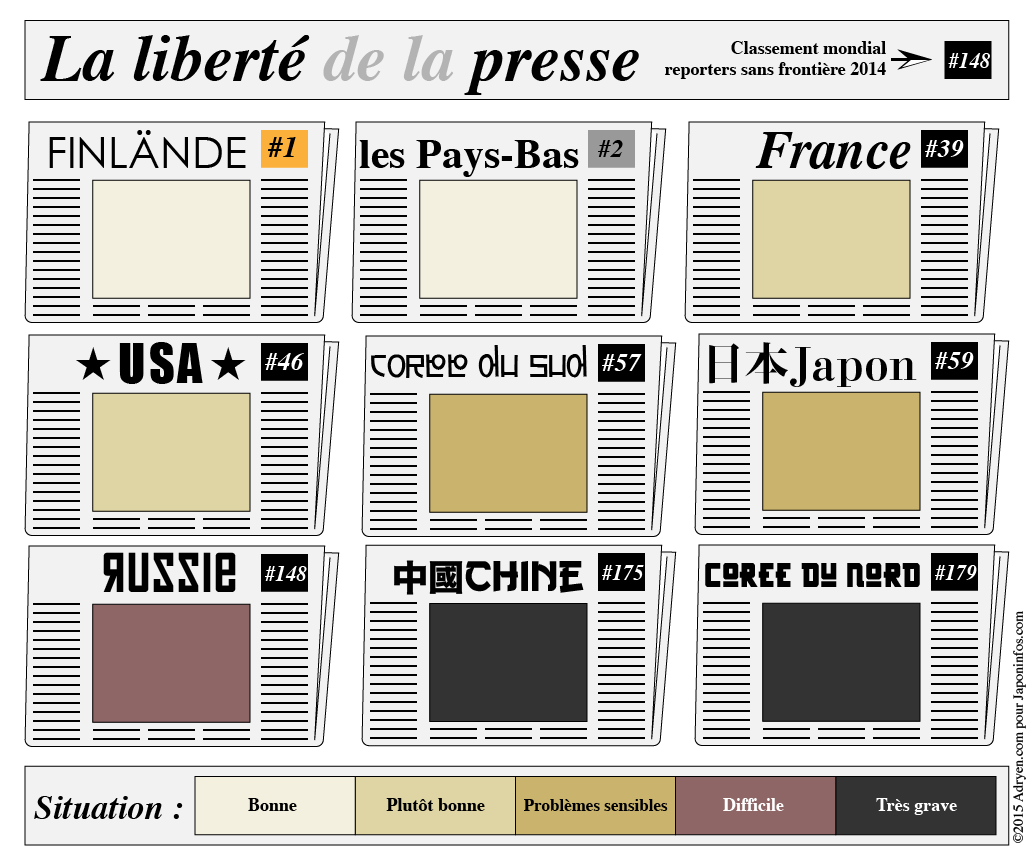

Après sa dégringolade dans le classement mondial de la liberté de la presse en 2013, le Japon perdait à nouveau quelques places en 2014 : le pays est au 59e rang, avec une note le plaçant dans la catégorie « problèmes sensibles ». L’association Reporters Sans Frontières, qui réalise ce panorama depuis 2002, avance deux raisons : le système discriminatoire des Kisha clubs – cercles de presse desquels seraient exclus les journalistes freelance et étrangers – et les arrestations de journalistes indépendants couvrant l’après-Fukushima. Qu’en est-il concrètement, dans ce pays dont l’expression et la presse sont considérées comme plus ou moins libres depuis la fin du XIXe siècle ?

Créés à la fin des années 1890 pour aider les journalistes à recueillir de l’information, des centaines de Kisha clubs disposent de salles de presse où les instances gouvernementales et parlementaires, entre autres, font leurs annonces. Or si leur accès était effectivement réservé aux salariés de journaux ou chaînes de télévision, ces clubs se sont ouverts aux journalistes indépendants et étrangers depuis les années 1990. « Il n’est aujourd’hui plus difficile pour eux d’entrer dans un Kisha club », confirme Jun Ôguro, professeur expert des médias à l’université Dôshisha de Kyôto. « Et puis sans en faire partie, les journalistes peuvent facilement trouver de l’information », ajoute-t-il. Surtout que, depuis plus de dix ans, les organismes diffusent aussi un certain nombre d’informations en ligne.

« Les barrières à l’entrée des Kisha club sont décidées par les journalistes inscrits dans les salles de presse », précise Takaaki Hattori, professeur au département communication et études sur les médias à l’université Rikkyô à Tôkyô. Si elles sont fermées, ce sont les journalistes qui le décideraient et non les politiques ou les entreprises. L’existence des Kisha clubs, même s’ils bénéficient encore d’un accès privilégié, ne semble donc pas pouvoir expliquer le déclassement du Japon de la 22e à la 59e place en deux ans.

La situation se serait-elle donc dégradée pour une autre raison, liée au traitement de la catastrophe de Fukushima ? Des arrestations, perquisitions de domicile et menaces de poursuites judiciaires sont évoquées par certains médias étrangers. Ce qui semble faire consensus, en revanche, est la mise en cause de l’absence de communiqués de presse de l’Agence de sûreté nucléaire et industrielle (NISA) et de la Commission de sûreté nucléaire (NSC) – depuis remplacées –, ainsi que le manque de transparence dont ont fait preuve le gouvernement et l’opérateur TEPCO. Face à ce manque de transparence, tous les journalistes étaient dans le même panier.

RSF dénonce par ailleurs « l’autocensure » des grands médias. Si les titres et sujets peuvent sembler identiques, voire « mous », cela tiendrait plutôt à la reprise des mêmes informations diffusées dans les clubs et au manque de motivation de quelques journalistes à mener des enquêtes. De plus, les principaux journaux ont (sont) un réel pouvoir critique et d’influence, dont ils ne se cachent pas. Une lecture quotidienne des différentes pages, y compris des éditoriaux, permet de s’en apercevoir. S’il est connu que Yomiuri Shimbun soutient la politique actuelle de Shinzô Abe, Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun et, surtout, Tôkyô Shimbun sont depuis longtemps critiques à l’égard du programme de développement du nucléaire suivi par les gouvernements du Parti Libéral Démocrate.

Dessin de Georges Ferdinand Bigot, paru dans Tôbaé, no 1, 1887

Un grand quotidien nippon sur deux n’a pas publié la une de Charlie Hebdo, représentant le Prophète, par respect pour les musulmans. Une partie de ceux qui l’ont fait, tels Chûnichi Shimbun et Tôkyô Shimbun, ont ensuite regretté et présenté leurs excuses à la communauté islamique. Il n’existe pas de journal satirique semblable au Japon et les parodies sont rares. Ce qui n’empêche pas Asahi Shimbun, par exemple, de publier régulièrement des caricatures dans ses pages opinions. Le dessin de l’édition du 21 janvier 2015 représentait d’ailleurs un cuisinier occidental qui abuse de l’ingrédient « satire » dans sa soupe, sous l’œil ennuyé de ses collègues. « Au Japon, il est d’usage d’adopter une attitude ambiguë, pour ne pas prendre parti », explique le professeur Takaaki Hattori. Et cela ne concerne pas uniquement la religion.

Le danger réel pour la liberté d’information est donc ailleurs : la loi sur les secrets d’État, entrée en vigueur le 10 décembre 2014. Les entités gouvernementales et policières peuvent à présent, au nom de la sécurité nationale, classer « secret spécial » des dossiers relatifs à la diplomatie, à la défense, au terrorisme et à l’espionnage. À la fin décembre, 382 documents confidentiels avaient déjà été classifiés. « Il s’agit d’un danger pour la liberté d’expression, car certaines informations auront du mal à être diffusées », indique le professeur Jun Ôguro. Toute personne, journaliste et fonctionnaire inclus, qui se risquerait à publier ces données encourra jusqu’à dix ans de prison.